有給取っても休めない…若者を蝕む「見えない義務」の正体とAIが拓く“本当の休日”

「よし、明日は有給を取ったぞ!」――そう意気込んでも、結局は親の用事に付き合ったり、溜まった家事を片付けたりするだけで一日が終わってしまった…。そんな経験はありませんか? 日本の有給休暇取得率は長年50%台で低迷していますが、より深刻なのは、たとえ勇気を出して休みを取っても、それが本当の休息に繋がらないという現実です。この記事では、若者を静かに蝕む「見えない義務」の正体を多角的に解き明かし、テクノロジーと新しい制度がどのようにして私たちに“本当の休日”をもたらすのか、その可能性を深く探ります。

第1章:カレンダーの空白が「義務」で埋まる――なぜ私たちは休めないのか

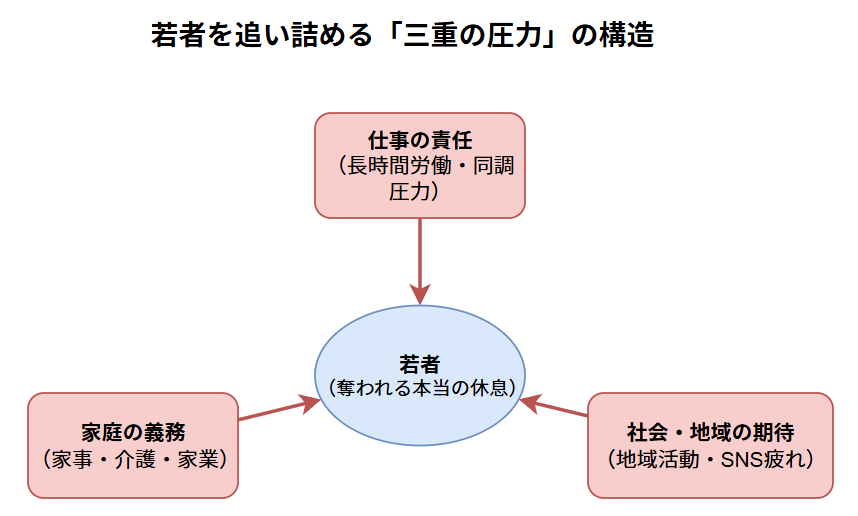

本当の休息が阻まれる背景には、職場、家庭、そして社会全体に根付く複数の要因が複雑に絡み合っています。問題は、単に「休みにくい」だけでなく、「休んでも休ませてもらえない」という根深い構造にあるのです。

職場の壁:休みを取る罪悪感と、休んだ後のペナルティ

まず立ちはだかるのが、休みを取得する際の心理的ハードルです。「自分だけ休むのは申し訳ない」という同調圧力や、休んでいる間の電話・メール対応への不安。そして何より、休んだ分の仕事が翌日以降に倍になって返ってくるという「見えないペナルティ」への恐れが、私たちから休息への意欲を奪います。さらに、「タイパ(タイムパフォーマンス)」を過度に重視する現代の風潮は、何も生み出さない時間を「悪」と見なし、私たちを常に何かしらのタスクへと駆り立てるのです。

家庭の罠:「せっかくの休みだから」という無言の期待

しかし、本当の罠は職場を離れた後に待っています。有給休暇という「カレンダー上の空白」は、家族やパートナーにとって「家の用事を頼める絶好の機会」と映ります。

- 「平日にしかできない役所の手続き、お願いできる?」

- 「病院の付き添い、あなた休みでしょ?」

- 「時間があるなら、普段できない大掃除を手伝って」

これらは悪意のない、善意からの頼み事です。だからこそ断りづらく、「自分の休息」よりも「家族の用事」を優先せざるを得ない状況に追い込まれるのです。結果、有給休暇は個人のための自由時間ではなく、「家庭内タスク処理日」へと姿を変えてしまいます。

社会の空気:「SNS疲れ」と消費へのプレッシャー

加えて、SNSがこの状況に拍車をかけます。休日にSNSを開けば、友人たちの華やかな投稿が目に飛び込んできて、「自分も何か有意義なことをしなければ」という焦りが生まれます。静かな休息は「無駄な時間」と見なされ、心身を回復させるべき休日が、他者との比較や消費活動に疲弊する時間へと変質してしまうのです。

第2章:「見えない鎖」―善意という名のプレッシャーが自由を奪う

特に地方や、親世代との関係が密な家庭では、この「見えない義務」はさらに強力な鎖となります。それは法的な強制力を持たない代わりに、愛情や恩義といった感情に訴えかけてくるため、より抗しがたいものになります。

例えば、家業を営む実家では、有給を取ったと知られるや否や、「貴重な労働力」として当然のように手伝いを期待されます。地域の祭りや消防団、清掃活動も同様で、「若い者が参加するのが当たり前」という空気の中では、個人の休息の予定など言い出すことすらできません。こうした「村八分」を恐れる心理は、若者から「NO」と言う権利を奪い、精神的な逃げ場を失わせていきます。

この構造の問題点は、若者が「休むこと」にさえ罪悪感を抱いてしまう点にあります。「家族も大変なんだから」「地域のために」という大義名分のもと、自分の心身の疲労は二の次にされる。この自己犠牲の連鎖が、若者の精神を静かに、しかし確実に摩耗させていくのです。

第3章:ブラック企業より根深い?「責任」という名の二重拘束

この状況は、職場と家庭の両方から「責任」を課せられる「二重拘束」状態と言えます。平日は会社の要求に応え、休日(有給休暇)は家庭の要求に応える。どこにも精神的な逃げ場がありません。

「会社には『私用で』と嘘をついて有給を取り、家では『仕事の疲れを取りたい』と言えずに親の手伝いをする。誰のためにもなっていない気がして、虚しくなります。」(20代・女性)

「キャリアアップのために転職したいけれど、親の介護や家の手伝いを考えると踏み出せない。自分の人生なのに、選択肢が地元に縛られている気がするんです。」(30代・男性)

「せっかく有給取ったのに、ちょうど家の家業のメロン運びがあるのかよ。しかも来週はせっかくの長期連休なのに、叔父の帰省とメロンがちょうど分散されてなっていて、完全フリーな日がないんだけど。中途半端な時間ばかりで創造タスクが進まないし、時間があってもできないもどかしさよ…で、用事が済んだら普通に平日が始まって会社に行く毎日よ…」(20代・男性)

ブラック企業での労働問題は転職という選択肢がありますが、家族や地域との関係は簡単には断ち切れません。だからこそ、この問題はより根深く、解決が難しいのです。「家族を大切に思う気持ち」が、結果的に自分の首を絞め、個人のキャリア形成やライフプランへの意欲さえも削いでしまう。これこそが、現代社会に潜む新たな「責任の闇」の正体です。

第4章:【未来予測】AIが富を生み、UBIを実現するまでのロードマップ

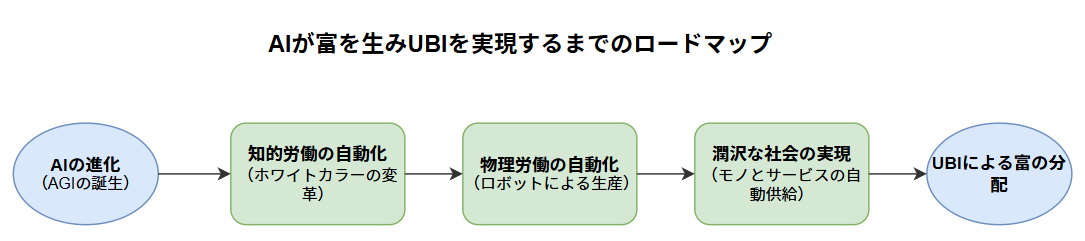

「AIやUBIが解決策になる」と言われても、具体的にどうやって?と疑問に思うかもしれません。それは決して夢物語ではなく、専門家たちが予測する具体的な技術的・経済的ステップが存在します。ここでは、AIの進化がUBIの実現に直結するまでの未来へのロードマップを二段階で解説します。

ステップ1:AIによる「知的労働の自動化」と富の源泉の誕生

まず、AIが自律的に学習・進化する能力を獲得し、「AGI(汎用人工知能)」へと近づいていきます。この超知能が最初に変革するのは、物理的な体を必要としないホワイトカラーの「知的労働」です。

- プログラミング、データ分析、設計、コンサルティング、さらには研究開発といった高度な業務が次々と自動化されます。

- これにより、企業の生産性は人類史上類を見ないレベルで爆発的に向上し、一部のAIプラットフォームを持つ企業に莫大な富が集中し始めます。

この段階では、多くの知的労働者が職を失い、深刻な経済格差が生まれるリスクがあります。しかし、同時にこの爆発的に生み出された富こそが、後に全国民を支えることになるUBIの「巨大な源泉」となるのです。

ステップ2:ヒューマノイドロボットによる「物理労働の完全自動化」と富の分配

次に、ステップ1で極限まで進化した超知能AIが、その能力を「ヒューマノイドロボット」の開発へと注ぎ込みます。

- AI自身が、最も効率的で高性能なロボットの設計と生産プロセスを最適化。これにより、人間のように器用に動き、思考できるロボットが、現在の自動車のように安価に大量生産される時代が訪れます。

- 最終的には、ロボットがロボットを製造し、メンテナンスする「自己増殖型の生産システム」が完成します。

このシステムが社会に実装されると、工場での製造、物流、農業、建設、さらには介護や家事といったあらゆる物理労働が人手を介さずに実行可能になります。人間が働かなくても、社会が必要とするモノやサービスが無限に近いレベルで供給される「潤沢な社会」の到来です。この自動化された経済システムが生み出す天文学的な利益を、政府が税金などの形で徴収し、すべての国民に生活の基盤として分配する――これが、技術的に可能となったUBIの姿です。

第5章:AIとUBIは救世主となるか?テクノロジーが拓く“本当の休日”

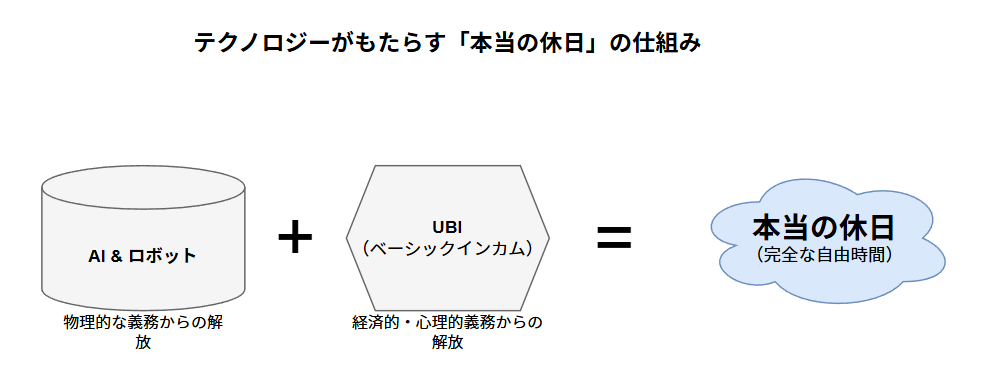

このがんじがらめの状況を、テクノロジーと新しい社会制度はどう変えることができるのでしょうか。これらは、私たちを「見えない義務」から解放する具体的な処方箋となり得ます。

AIとロボットが「休日の義務」そのものを消滅させる

AIやロボットの真価は、単に仕事の生産性を上げることだけではありません。私たちの「プライベートな義務」を代行することにこそ、大きな可能性があります。

- 家事・雑務の自動化:AI搭載のロボットが掃除・洗濯・料理をこなし、AIアシスタントが役所の手続きや会合の議事録作成を代行すれば、「休日にやらなければならないタスク」そのものが消滅します。

- 介護・見守りのサポート:AIが見守りセンサーやコミュニケーションロボットを通じて親の健康状態をチェックし、簡単な介助をロボットが担えば、「付き添いのための休日」は不要になります。

- 地域の負担軽減:スマート農業技術が農作業を自動化し、ドローンがインフラ点検や祭りの警備を担えば、地域活動への強制的な参加圧力も和らぎます。

これにより、有給休暇は初めて「何もしなくていい自由な時間」として、その本来の価値を取り戻すのです。

【例えるなら…】魔王アノスの《創造建築(アイリス)》

これは、まるで『魔王学院の不適合者』の主人公アノスが、指一本で巨大な城を築く創造魔法《創造建築(アイリス)》のようなものです。私たちを縛る面倒な家事や農作業、地域のインフラ整備といった物理的な課題そのものを、テクノロジーが一瞬で解決し、消し去ってしまう。AIとロボットは、私たちの「休日の義務」を魔法のように消滅させる力を持っているのです。

UBIが「断る勇気」と「外部委託の余裕」を生む

すべての国民に最低限の所得を保障する「ベーシックインカム(UBI)」は、私たちの心に「経済的な安全地帯」を築きます。これにより、二つの大きな変化が期待できます。

- 心理的な余裕:「手伝わないと経済的に親に頼れなくなる」といった不安から解放され、無理な頼み事に対して「今回は休みたい」と健全に断る勇気が生まれます。

- 外部サービスの活用:経済的な余裕があれば、家事代行や便利屋サービスといった「時間をお金で買う」選択肢が現実的になります。これは、家族間の義務の押し付け合いを減らし、より良い関係を築く助けとなります。

さらに、週4日勤務やフルリモートワークといった柔軟な働き方が普及すれば、働く場所や時間に縛られずに、個人の裁量で時間をコントロールしやすくなります。テクノロジーと制度、そして働き方改革が三位一体となって、初めて「本当の自由」が実現するのです。

【例えるなら…】世界の理(ことわり)を滅ぼす力

一方、UBIがもたらす変化はさらに根源的です。それは、アノスがあらゆる魔法や世界の理(ことわり)そのものを滅ぼす魔剣ヴェヌズドノアを振るうのに似ています。「働かざる者食うべからず」という、私たちを長年縛りつけてきた社会の絶対的なルール(理)を、UBIは経済的な基盤を保障することで根底から覆します。これにより、人々は「生活のため」という根源的な呪縛から解放されるのです。

まとめ:休日の「量」から「質」へ。テクノロジーと共に“本当の休み”を取り戻そう

有給休暇の取得日数や祝日を増やしたり、法律を改正したりするだけでは、私たちの休息は確保されません。問題の本質は、休日が職場、家庭、社会からの「見えない義務」によって侵食され、その「質」が著しく低下している点にあります。

しかし、AIやロボット、そしてUBIといった新しいツールは、私たちを物理的・心理的な束縛から解放し、休日を「義務をこなす日」から「純粋な休息と自己実現のための時間」へと取り戻す力を秘めています。

重要なのは、テクノロジーはあくまで道具であり、それをどう使い、どのような社会を目指すかは私たち人間の意志にかかっているという事実です。テクノロジーを賢く活用し、個人の自由な時間を尊重する社会制度を整えていくこと。それこそが、誰もが心から「休んでよかった」と思える未来を築くための、最も確実な道筋ではないでしょうか。

コメント