時計の世界

ここには、いくつかの時計の種類の画像を置いています。自作ソフトの万能時計で作った時計とあまり見かけない種類の時計、一般的な時計があります。(引用を含む)

| 画像 | 呼び方・解説 | 備考 |

|---|---|---|

| 12時間時計 一般的なアナログ時計です。 短くて太い針は「時」(以下時針)、長くてやや太い針は「分」(以下分針)、長くて細い針は「秒」(秒針)を表します。 時針が過ぎた文字盤の数字が「時」を表します。 分針は文字盤の数字一つで5分です。秒針も同じく5秒です。 秒針が一周は1分(60秒)、分針が一周は1時間(60分)、時針が一周は12時間(一日の半分)となります。 | 午後9時41分11秒(21時41分11秒)を指しています。 |

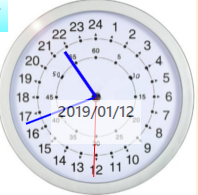

| 24時間時計 見方は上記の12時間時計と同じですが、こちらは時針が24時間で一周するアナログ時計です。分針と秒針は変わりません。 | 21時42分30秒(午後9時42分30秒)ぐらいを指しています。こちらはあまり見かけませんが、実際に存在します。 |

| 和時計 江戸時代の時計は十二支で時間を表し、不定時法(日の出を卯の刻、日の入りを酉の刻にした、針の進む速度が昼と夜で異なること)となっていました。 このサンプルでは、定時法としています。 本来の和時計は、分針と秒針はありませんので、この画像はオリジナルです。 この画像では、24時間時計の文字盤が十二支になっただけです。 | 亥の刻(21時・22時頃)を表しています。元々は分針や秒針はありませんので、これは独自で作った物です。 |

| 十進化時計 1日を10時間、1時間を100分、分を100秒とし、時針・分針・秒針で表した時計です。 小学生の時、一度は1時間が100分で1分が100秒だったらわかりやすいのにと思ったことがあると思います。それを実現するとこんな時計になります。わかりやすいですか?いや、もう60進で慣れているので、逆にわかりにくいと思います。 | 十進化時間で9時4分8秒を指しています。 いつもの表し方では、21時41分52秒となります。 この時計はフランス革命直後のフランスに存在していました。 |

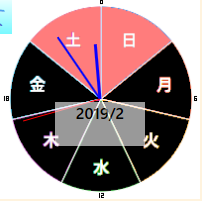

| 一週間時計 短い針が一週間で一周する時計です。 短い針は曜日、長くて太い針は時(1日で一周)、長くて細い針は分(1時間で一周)を指します。秒針はありません。 中央には、年と現在の週番号(日曜始まり)を表します。 これで今日何曜日だっけ?となる人にはもってこいでしょう。 社会のリズムに即した時計です。 | 土曜日の21時43分を指します。 このような時計は一応習慣時計や海外に存在するようですが、時針と分針がありませんしほぼ見かけません。ありそうでなかったので時針と分針があるのは自分で考えて作りました。 |

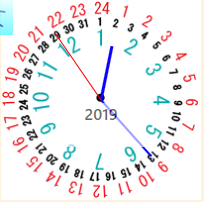

| アナログ時計型カレンダー これは、短くて太い針は月(1月・2月など)、長くて太い針は日付の日、長くて細い針は時を指します。 赤い数字の文字盤が時、黒い小さい数字の文字盤が日、緑色の大きい数字の文字盤が月を表しています。中央には年が表示されています。 文字盤の見方は、時計と同じく、過ぎ去った数字を読みます。 カレンダーをアナログ時計のようにしたらこのようになりました。 これで見ると、一ヶ月間や一年間の前半後半がわかりやすいです。 一ヶ月が30日や29日、28日間しかない場合は、存在しない日付を飛ばします。 | 2019年1月12日21時台の後半であることが分かります。 このような形のカレンダーは、全く存在しません。これは完全にオリジナルです。ありそうでなかったので、作ってみました。 |

コメント